✔ Гейзеры от Татьяны Устиновой - «История»

Stevenson 16-окт, 07:30 193 Новости АРККаждая эпоха, каждый этап развития страны уникален событиями и людьми, мимолётными и запоминающимися. Таких, запоминающихся, значительных, «на века и благо», немало случилось в эпохальном периоде державы, носившей имя Советский Союз. Он уже несколько десятилетий как стал историей, но созданное тогда продолжает служить стране, люди того времени остались в свершениях и памяти. Мы продолжаем вспоминать тех, кто «родом из СССР», по рождению ли, по делам; продолжаем узнавать незнакомое о знакомых. При упоминании имени «Татьяна Устинова» большинство подумает о писательнице, кто-то вспомнит актрис, балетмейстера и уже совсем немногие подумают о геологе. А между тем советский геолог, открывшая для страны гейзеры Камчатки, так красиво смотрящиеся в фильме «Земля Санникова», Татьяна Устинова, - крымчанка.

Девчонка из Алушты

Она родилась в Алуште 112 лет назад, 14 ноября 1913-го, вспоминала о детстве. «Жили мы с мамой, прекрасной портнихой, и бабушкой на даче, что купила бабушкина тётя, богатая женщина, имевшая земли на юге Новороссийской губернии, - вспоминала Татьяна Устинова. - Небольшой двухэтажный каменный дом, пристройка, комнаты в которой сдавали на лето дачникам. Очень красивый сад, много цветов, много роз. Сад с одной стороны был ограничен глухой каменной стеной, за ней - церковь, в которой меня крестили». Жили они втроём - папа Иван в то время учился в Горном институте, в Томске, мечтал стать известным геологом, как и учитель Владимир Обручев. И прочили студенту большое будущее в геологии, но грянул 1917-й, понимал молодой отец, что полуостров в скором времени станет разменной монетой в борьбе за власть, решил бросить учёбу и увезти жену, страдающую астмой, и 4-летнюю дочь на свою малую Родину, под Харьков, - поселились в Изюме. Глава семьи работал заведующим статистическим бюро, его жена занималась домашним обучением дочери; но перемена климата плохо сказалась, да и эпидемии разные вмешались - 12-летняя Татьяна осталась без мамы. Обучаться на дому стало невозможно, записал отец девочку в 4-й класс школы, но она оказалась там гораздо развитее одноклассников, скучала и часто просто сбегала с уроков. Отец увёз девочку в Харьков, к родне, там учёба наладилась, даже в драматическом кружке участвовала. После семилетки окончила торгово-промышленную школу, поступила вначале в Гидрометеорологический институт, а потом, к радости папы, вдруг перевелась на геологический факультет Харьковского университета, окончила его в 1937-м и вскоре с мужем, зоологом, Юрием Авериным уехала на Камчатку - ему предложили работать в Кроноцком заповеднике.

Случайная находка

Бывшие посёлки Кронок и Асачи, где ещё в 1880-м заботами зоолога Бенедикта Дыбовского ограничили весенне-летнюю охоту на соболя, а ещё старались сберечь водившихся там снежных баранов, северных оленей, в советское время стали заповедником. Правда, вскоре там нашли нефть - самую молодую на планете, кальдера (котловина) разрушенного 40 с лишним тысяч лет назад вулкана Узон - площадью более сотни квадратных километров, работы учёным хватало. Татьяна Устинова, к примеру, решила выяснить, не уходит ли вода из котловины в реку Шумная каким-нибудь неизвестным притоком, а заодно выяснить, почему вода в этой реке несколько теплее, чем в соседних и откуда идёт по долине серный запах. На геологическую разведку 14 апреля 1941-го Татьяна отправилась вместе с проводником заповедника местным жителем Анисифором Крупениным, шли по наитию - не было ещё полномасштабных карт региона. Наша землячка предположила, что приток есть за горным хребтом, туда и направились. Местность загадочная, наполненная древними пугающими преданиями, из-за чего местные охотники туда не ходили, а геологам пока трудно было добраться - уж слишком трудный путь. «Встретились с разными трудностями, - вспоминала исследователь. - Заблудились в пурге, потеряли собак с упряжкой, нашли их только через несколько дней, ночевали в снегу, тяжело уставали и поголодать пришлось. Во время короткого привала в пути в нашу сторону неожиданно ударила мощная струя кипятка из маленького источника на противоположной стороне реки. Эта струя исчезла также внезапно, как и появилась. Меня осенило: «Гейзер!». Кипящий источник, периодически фонтанирующий пароводяной смесью». Пару часов смогли ещё понаблюдать: по 3 минуты гейзер фонтанировал через каждые 45 минут. Кипяток почти 100-градусный. Тёплая речка возле гейзера впадала в Шумную, там была долина, «где в ряде мест взлетали фонтаны кипятка и клубы пара».

Погода испортилась, и в следующий раз исследователи, Татьяна Устинова и Анисифор Крупенин, к гейзерам смогли выбраться лишь 25 июля - в стране уже месяц как шла война, казалось бы, какие гейзеры… Но люди тогда думали и о будущем, да и уникальность всё же, ведь до того такие обнаруживали лишь в США, Исландии и Новой Зеландии, а на территории Евразии эти были первыми. Летом удалось описать гейзеры, проследить их режим и даже назвать. Тот, что так внезапно «ударил» весной, стал Первенцем, самый большой, выбросы воды на высоту 40 метров, - Великан, тот, что бьёт из щели, стал Щелью, а тот, у которого во время извержения появляется три отверстия, стал Тройным, а всю долину, «где в ряде мест взлетали фонтаны кипятка и клубы пара, назвали Гейзерной». «Работать было интересно, но и страшно. Режима источников мы не знали.

В любой момент со склона, по которому мы проходили, могла выплеснуться на нас струя кипятка… Оказалось, что в палатке под спальными мешками холодная на ощупь почва прогревалась так, что мы спали как на печке, а в нескольких метрах от нашей палатки пасущаяся лошадь внезапно провалилась задними ногами, а из образовавшихся отверстий всё время, пока мы были в долине, поднимался пар». Но вскоре исследования всё же пришлось прекратить, финансирования не было, а вот наблюдатели на метеостанции, что находилась в ведении Тихоокеанского флота, были нужны, Татьяна Ивановна перешла туда, приближала Победу. Лишь после войны удалось вернуться в Долину гейзеров, подробнее описать, сфотографировать, взять пробы воды: «ещё раз побывали в Гейзерной уже втроём: Аверин, Крупенин и я. В то время мы нашли путь в долину через Узон, нелёгкий, но не головоломный. Провели повторно описание режима всех гейзеров уже без спешки, составили схему их расположения».

Но дальнейшие изучения Татьяна Устинова проводить тогда не смогла - из-за проблем со здоровьем у маленькой дочки Тани пришлось уехать с Камчатки - 1948 год, вновь Крым, Симферополь, где Юрию Аверину предложили стать заведующим лабораторией на базе недавно созданного отделения Академии наук СССР. В нашем городе у учёных родилась дочь Галина, но долго в декрете находиться Татьяна не стала, занялась изучением оползней и карстовых пустот в известняковых горах и конденсацией в них воды. Из Крыма Татьяне Устиновой удалось ещё раз съездить в Долину гейзеров - геолог экспедиции Института курортологии, а потом - переезд семьи в Молдавию, Отделение Академии в Крыму, переданном в состав УССР, ликвидировали. Наша землячка преподавала инженерную геологию в Кишинёвском политехническом институте.

Со времени открытия долина вдоль русла реки Гейзерной менялась несколько раз: в ней то прокладывали туристские маршруты, то закрывали, в 1981-м несколько гейзеров уничтожено тайфуном, в

2007-м на месте долины образовалась запруда из-за сошедшего оползня, спустя шесть лет сильные ливни и новый оползень разрушили естественную плотину, освободив источники, после схода воды гейзеры забили вновь и стало их только больше. Татьяна Устинова дождалась, что в 2008-м Долина гейзеров стала одним из семи чудес России, а спустя два года вернулась в неё навсегда - так завещала. Урну с прахом учёной, ушедшей 4 сентября 2009-го, родные, с согласия руководства заповедника и страны (Татьяна Ивановна с 1988-го жила у дочери в Канаде), захоронили там в августе 2010-го.

«Татьяна Устинова - наша история, великий, потрясающий человек, - сказал при этом тогдашний директор заповедника Тихон Шпиленок. - Она ведь не одно открытие сделала, причём в какое время - вертолётной поддержки не было, перемещались учёные пешком, на собаках в лучшем случае, часто это было связано с риском для жизни. Люди были действительно энтузиасты, бескорыстно посвящали себя работе».

И на живописном склоне реки Гейзерной появилось простое надгробье: только фамилия, имя и даты, необычное - из обломков застывшей лавы с подножья вулкана Кихпиныч. Кстати, камчатские вулканы тоже покорились крымчанке: первой она сумела подняться на 2576 метров - вершину действующего Гамчена, обнаружив там ледник. Танюшка, девчонка из Алушты, Татьяна Устинова - геолог-первооткрыватель. Помним!

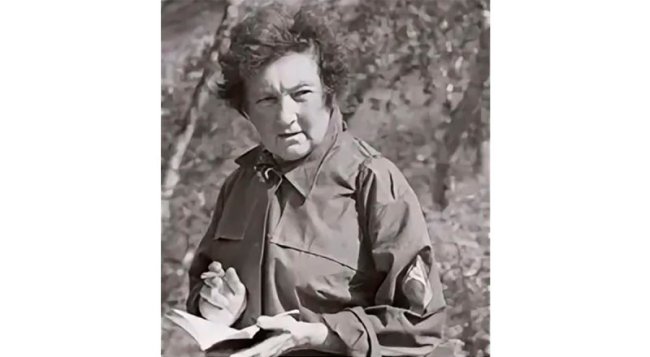

Геолог Татьяна Устинова. Фото из открытого источника. Каждая эпоха, каждый этап развития страны уникален событиями и людьми, мимолётными и запоминающимися. Таких, запоминающихся, значительных, «на века и благо», немало случилось в эпохальном периоде державы, носившей имя Советский Союз. Он уже несколько десятилетий как стал историей, но созданное тогда продолжает служить стране, люди того времени остались в свершениях и памяти. Мы продолжаем вспоминать тех, кто «родом из СССР», по рождению ли, по делам; продолжаем узнавать незнакомое о знакомых. При упоминании имени «Татьяна Устинова» большинство подумает о писательнице, кто-то вспомнит актрис, балетмейстера и уже совсем немногие подумают о геологе. А между тем советский геолог, открывшая для страны гейзеры Камчатки, так красиво смотрящиеся в фильме «Земля Санникова», Татьяна Устинова, - крымчанка. Девчонка из Алушты Она родилась в Алуште 112 лет назад, 14 ноября 1913-го, вспоминала о детстве. «Жили мы с мамой, прекрасной портнихой, и бабушкой на даче, что купила бабушкина тётя, богатая женщина, имевшая земли на юге Новороссийской губернии, - вспоминала Татьяна Устинова. - Небольшой двухэтажный каменный дом, пристройка, комнаты в которой сдавали на лето дачникам. Очень красивый сад, много цветов, много роз. Сад с одной стороны был ограничен глухой каменной стеной, за ней - церковь, в которой меня крестили». Жили они втроём - папа Иван в то время учился в Горном институте, в Томске, мечтал стать известным геологом, как и учитель Владимир Обручев. И прочили студенту большое будущее в геологии, но грянул 1917-й, понимал молодой отец, что полуостров в скором времени станет разменной монетой в борьбе за власть, решил бросить учёбу и увезти жену, страдающую астмой, и 4-летнюю дочь на свою малую Родину, под Харьков, - поселились в Изюме. Глава семьи работал заведующим статистическим бюро, его жена занималась домашним обучением дочери; но перемена климата плохо сказалась, да и эпидемии разные вмешались - 12-летняя Татьяна осталась без мамы. Обучаться на дому стало невозможно, записал отец девочку в 4-й класс школы, но она оказалась там гораздо развитее одноклассников, скучала и часто просто сбегала с уроков. Отец увёз девочку в Харьков, к родне, там учёба наладилась, даже в драматическом кружке участвовала. После семилетки окончила торгово-промышленную школу, поступила вначале в Гидрометеорологический институт, а потом, к радости папы, вдруг перевелась на геологический факультет Харьковского университета, окончила его в 1937-м и вскоре с мужем, зоологом, Юрием Авериным уехала на Камчатку - ему предложили работать в Кроноцком заповеднике. Случайная находка Бывшие посёлки Кронок и Асачи, где ещё в 1880-м заботами зоолога Бенедикта Дыбовского ограничили весенне-летнюю охоту на соболя, а ещё старались сберечь водившихся там снежных баранов, северных оленей, в советское время стали заповедником. Правда, вскоре там нашли нефть - самую молодую на планете, кальдера (котловина) разрушенного 40 с лишним тысяч лет назад вулкана Узон - площадью более сотни квадратных километров, работы учёным хватало. Татьяна Устинова, к примеру, решила выяснить, не уходит ли вода из котловины в реку Шумная каким-нибудь неизвестным притоком, а заодно выяснить, почему вода в этой реке несколько теплее, чем в соседних и откуда идёт по долине серный запах. На геологическую разведку 14 апреля 1941-го Татьяна отправилась вместе с проводником заповедника местным жителем Анисифором Крупениным, шли по наитию - не было ещё полномасштабных карт региона. Наша землячка предположила, что приток есть за горным хребтом, туда и направились. Местность загадочная, наполненная древними пугающими преданиями, из-за чего местные охотники туда не ходили, а геологам пока трудно было добраться - уж слишком трудный путь. «Встретились с разными трудностями, - вспоминала исследователь. - Заблудились в пурге, потеряли собак с упряжкой, нашли их только через несколько дней, ночевали в снегу, тяжело уставали и поголодать пришлось. Во время короткого привала в пути в нашу сторону неожиданно ударила мощная струя кипятка из маленького источника на противоположной стороне реки. Эта струя исчезла также внезапно, как и появилась. Меня осенило: «Гейзер!». Кипящий источник, периодически фонтанирующий пароводяной смесью». Пару часов смогли ещё понаблюдать: по 3 минуты гейзер фонтанировал через каждые 45 минут. Кипяток почти 100-градусный. Тёплая речка возле гейзера впадала в Шумную, там была долина, «где в ряде мест взлетали фонтаны кипятка и клубы пара». Погода испортилась, и в следующий раз исследователи, Татьяна Устинова и Анисифор Крупенин, к гейзерам смогли выбраться лишь 25 июля - в стране уже месяц как шла война, казалось бы, какие гейзеры… Но люди тогда думали и о будущем, да и уникальность всё же, ведь до того такие обнаруживали лишь в США, Исландии и Новой Зеландии, а на территории Евразии эти были первыми. Летом удалось описать гейзеры, проследить их режим и даже назвать. Тот, что так внезапно «ударил» весной, стал Первенцем, самый большой, выбросы воды на высоту 40 метров, - Великан, тот, что бьёт из щели, стал Щелью, а тот, у которого во время извержения появляется три отверстия, стал Тройным, а всю долину, «где в ряде мест взлетали фонтаны кипятка и клубы пара, назвали Гейзерной». «Работать было интересно, но и страшно. Режима источников мы не знали. В любой момент со склона, по которому мы проходили, могла выплеснуться на нас струя кипятка… Оказалось, что в палатке под спальными мешками холодная на ощупь почва прогревалась так, что мы спали как на печке, а в нескольких метрах от нашей палатки пасущаяся лошадь внезапно провалилась задними ногами, а из образовавшихся отверстий всё время, пока мы были в долине, поднимался пар». Но вскоре исследования всё же пришлось прекратить, финансирования не было, а вот наблюдатели на метеостанции, что находилась в ведении Тихоокеанского флота, были нужны, Татьяна Ивановна перешла туда, приближала Победу. Лишь после войны удалось вернуться в Долину гейзеров, подробнее описать, сфотографировать, взять пробы воды: «ещё раз побывали в Гейзерной уже втроём: Аверин, Крупенин и я. В то время мы нашли путь в долину через Узон, нелёгкий, но не головоломный. Провели повторно описание режима всех гейзеров уже без спешки, составили схему их расположения». Но дальнейшие изучения Татьяна Устинова проводить тогда не смогла - из-за проблем со здоровьем у маленькой дочки Тани пришлось уехать с Камчатки - 1948 год, вновь Крым, Симферополь, где Юрию Аверину предложили стать заведующим лабораторией на базе недавно созданного отделения Академии наук СССР. В нашем городе у учёных родилась дочь Галина, но долго в декрете находиться Татьяна не стала, занялась изучением оползней и карстовых пустот в известняковых горах и конденсацией в них воды. Из Крыма Татьяне Устиновой удалось ещё раз съездить в Долину гейзеров - геолог экспедиции Института курортологии, а потом - переезд семьи в Молдавию, Отделение Академии в Крыму, переданном в состав УССР, ликвидировали. Наша землячка преподавала инженерную геологию в Кишинёвском политехническом институте. Со времени открытия долина вдоль русла реки Гейзерной менялась несколько раз: в ней то прокладывали туристские маршруты, то закрывали, в 1981-м несколько гейзеров уничтожено тайфуном, в 2007-м на месте долины образовалась запруда из-за сошедшего оползня, спустя шесть лет сильные ливни и новый оползень разрушили естественную плотину, освободив источники, после схода воды гейзеры забили вновь и стало их только больше. Татьяна Устинова дождалась, что в 2008-м Долина гейзеров стала одним из семи чудес России, а спустя два года вернулась в неё навсегда - так завещала. Урну с прахом учёной, ушедшей 4 сентября 2009-го, родные, с согласия руководства заповедника и страны (Татьяна Ивановна с 1988-го жила у дочери в Канаде), захоронили там в августе 2010-го. «Татьяна Устинова - наша история, великий, потрясающий человек, - сказал при этом тогдашний директор заповедника Тихон Шпиленок. - Она ведь не одно открытие сделала, причём в какое время - вертолётной поддержки не было, перемещались учёные пешком, на собаках в лучшем случае, часто это было связано с риском для жизни. Люди были действительно энтузиасты, бескорыстно посвящали себя работе». И на живописном склоне реки Гейзерной появилось простое надгробье: только фамилия, имя и даты, необычное - из обломков застывшей лавы с подножья вулкана Кихпиныч. Кстати, камчатские вулканы тоже покорились крымчанке: первой она сумела подняться на 2576 метров - вершину действующего Гамчена, обнаружив там ледник. Танюшка, девчонка из Алушты, Татьяна Устинова - геолог-первооткрыватель. Помним!